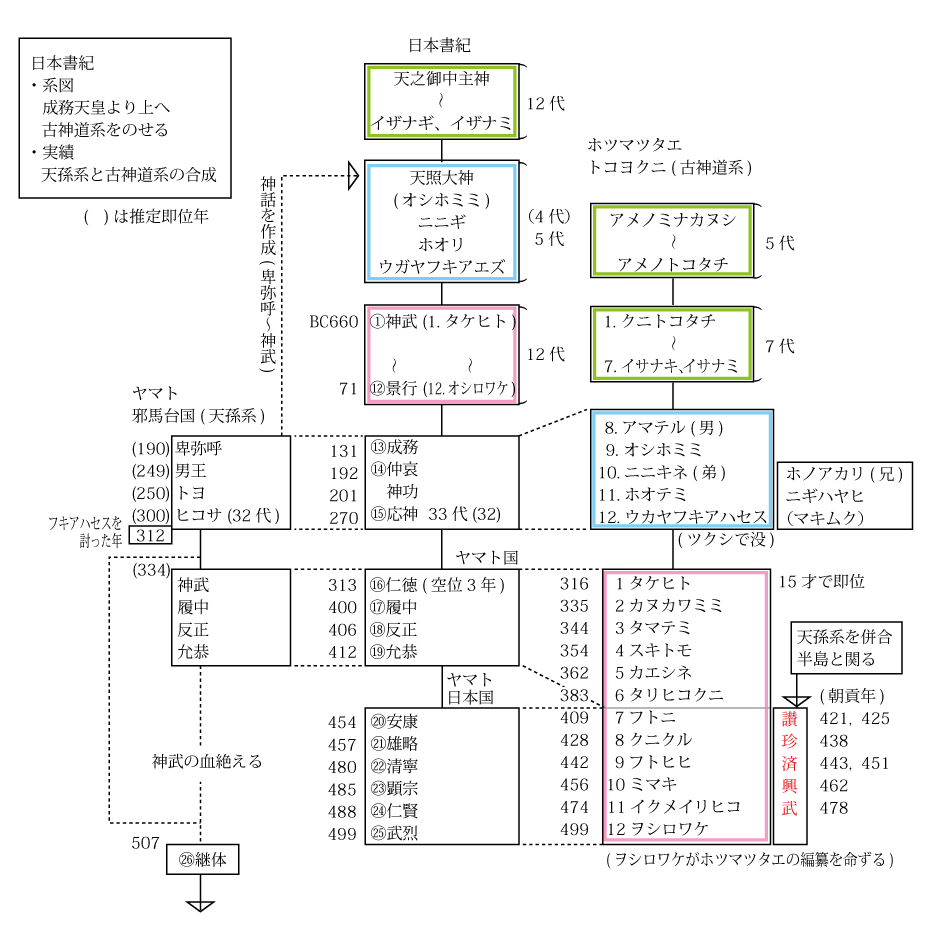

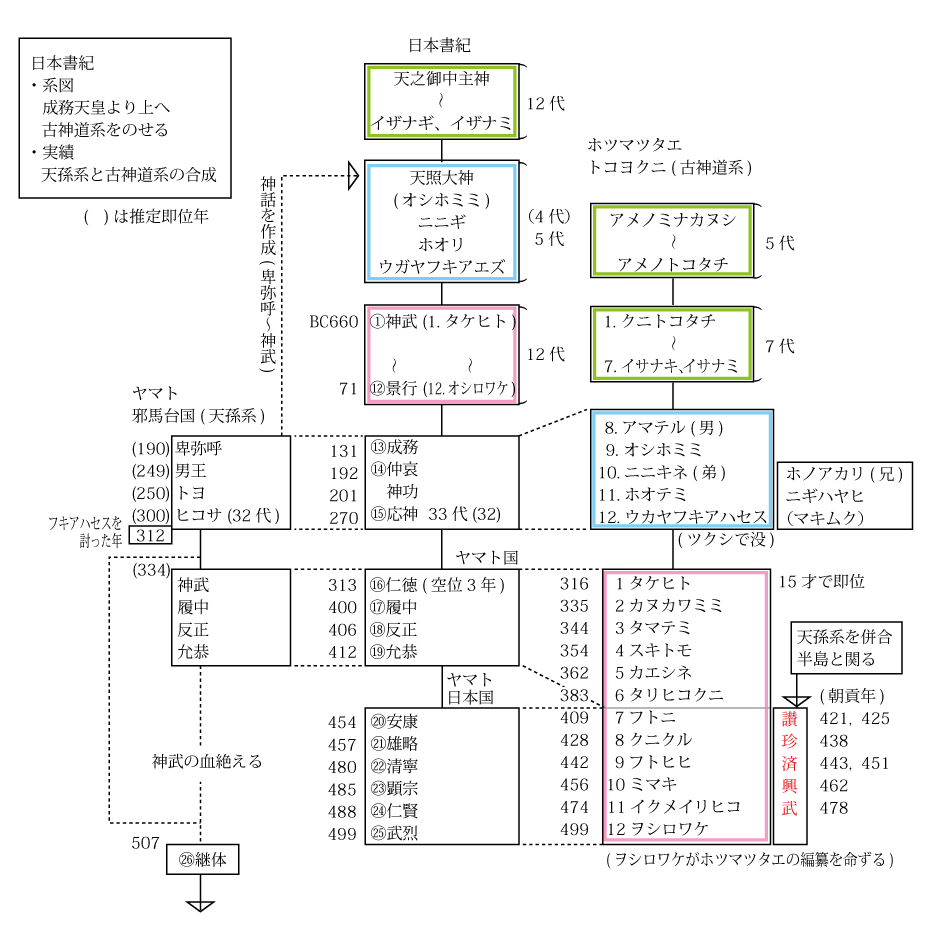

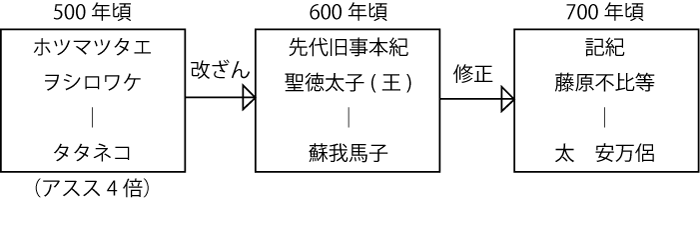

1. 日本書紀の検討

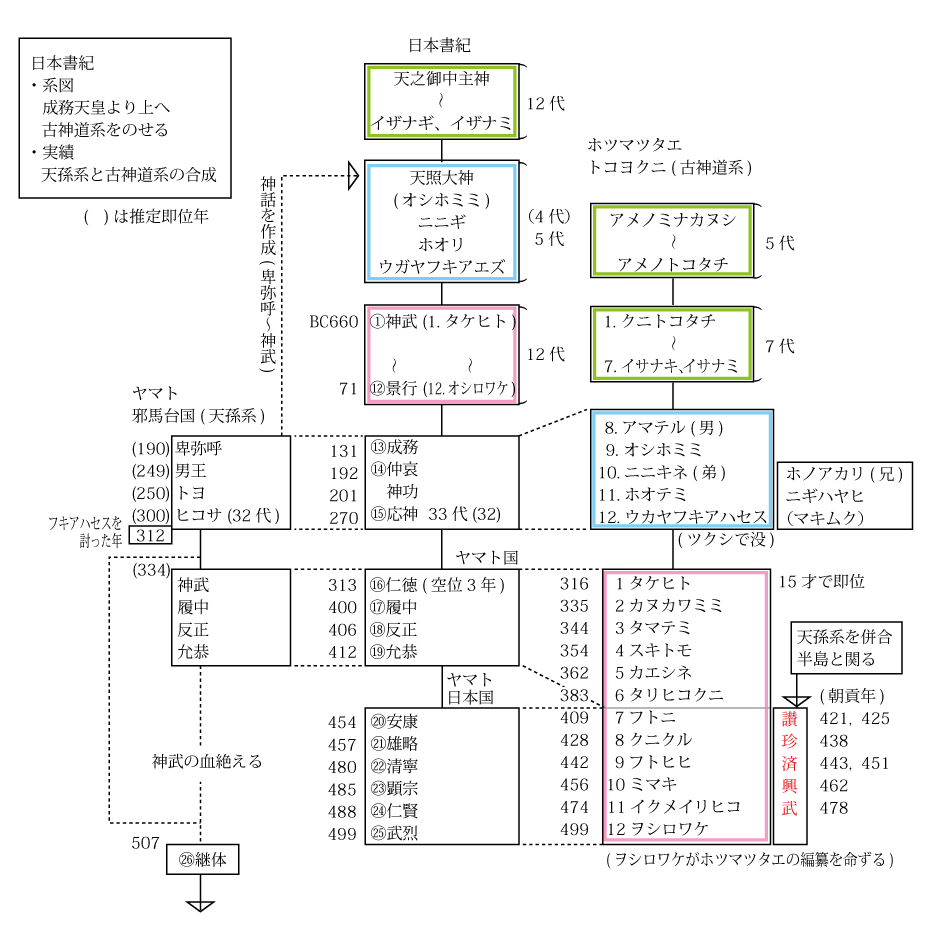

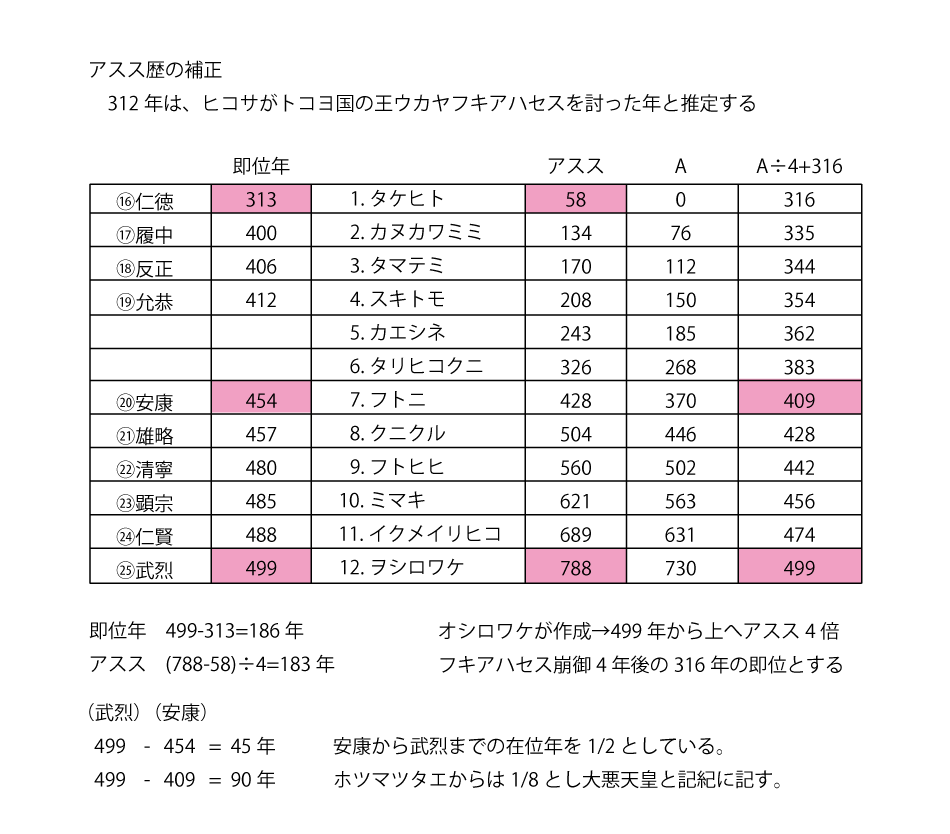

2. 日本書紀は成務天皇の上にホツマツタエのトコヨクニがそのまま乗っているので

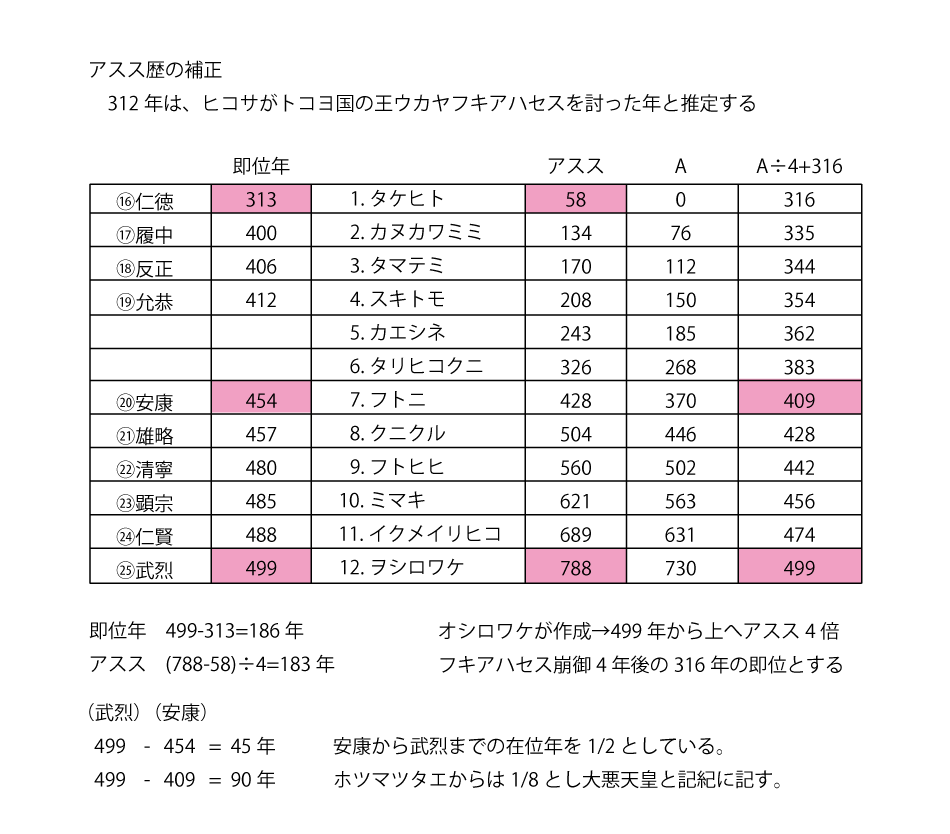

(アスス歴が4倍のまま)アススを1/4にし適正な場所に移動させました。

- ホツマツタエは基本、2倍のアスス歴を使用している。

タケヒトからヲシロワケの在位年をさらに2倍したことにより、4倍になったと考える。

このことが2倍と4倍が混在している原因と推測する。

- ホツマツタエを使用しないで日本書紀を分解し移動させても同じ結果となります。

3. 即位年の妥当性

- マキムク遺跡の年代が符号する

- 五王の朝貢年が符号する

- ミマキは任那をミマナと名付けた(ホツマツタエ)、300年以降

- フキアハセス、ツクシで崩御(ホツマツタエ)

- ヒコサは天之御中主より32世筑紫城に居住、その子神武は大和州に移り統治する。「新唐書」

- ミマキは、シキミツカキに都を移し、ミクサタカラの剣と鏡を新たに作らせる(ホツマツタエ)

シキとは関東のシキか(ホツマとは日が昇る所、関東の意味あり)

上記より、ヒコサはツクシでウカヤフキアハセスを討ち、神武は、カシハラのタケヒトを討ったと推測する。(記紀では両者共、同一人物)

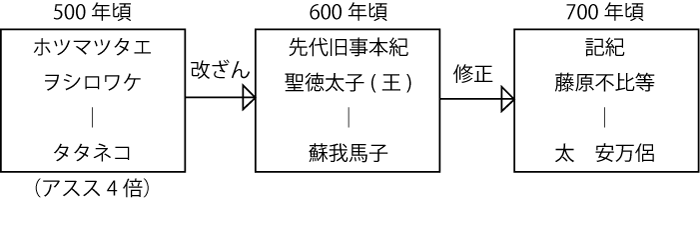

4. 記紀 改ざんの流れ

- 改ざんは、同族による王権争いを止めるため、天皇制とセットで考え出したと推測する。

- 相手国の文化を継承し(神社、三種の神器、古墳等)天皇にまでしている事から同族であるのはまちがいない。

ホツマツタエで4倍のアスス歴を使用したのと、天孫系と古神道系の合成が混乱をもたらした原因か。

結果、邪馬台国と日本国の五王が歴史より消える。

5. まとめ

これまで述べたことは、たんなる仮説でしかありません。

ミマキと稲荷山古墳出土の鉄剣との関係がつかめれば、考古学的に証明されたことになるのですが。

「獲加多支歯大王寺在斬鬼宮時」ワカタケル大王の寺、シキ宮に在る時と解釈されていますが、

当時の寺とはなにを意味するのか、又、別の解釈があるのか、私の力ではわかりません。

この先は、専門家におまかせし、私の推理はここまでとします。

追記.古神道系の王朝が有った事を、ホツマツタエで表現しましたが、ホツマツタエを含むヲシテ全体の真偽は別の問題と考えます。

参考.池田満著「ホツマ辞典」アマカミの表

1.邪馬台国所在地の特定「邪馬台国と古代天皇の謎を解く」へ戻る

ここに掲載する内容は、林 ひろゆき(個人)の仮説です。